|

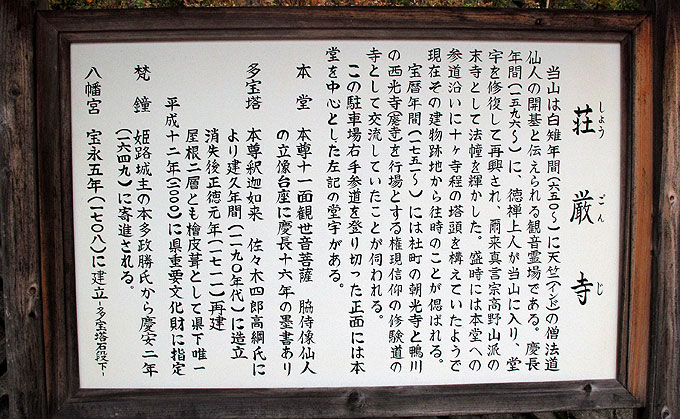

このレポートは西脇市黒田庄の荘厳寺から加東市の朝光寺までを歩くという企画なのですが そもそもは荘厳寺の入口にあったこの案内板がきっかけでした。

それによると荘厳寺から西光寺山を経て加東市の朝光寺まで尾根沿いに修験の回峰行が 行われていたという。宝暦年間にはさかんに行われ隔年ごとにお互いを行き来していたという。 現在、荘厳寺は黒田官兵衛に関連があるということで脚光を浴びたようだし、 朝光寺は国宝の本堂があり訪れる人も多い。 西光寺は廃寺となっていてその跡地には礎石らしいものしか残ってなく、その山名で 寺があったのだなあとわかるぐらいだ。 その案内板を見て、行者たちが歩いたという尾根を我々も歩いてみようと思い立ったわけです。 意気込みは強かったのですが、初回が2010年だからなんと7年たってもまだ完歩できてないないという体たらく。 まずは1回目からのレポートを列記してみましょう。(関連したものも紹介)

権現山(三草山)

|