|

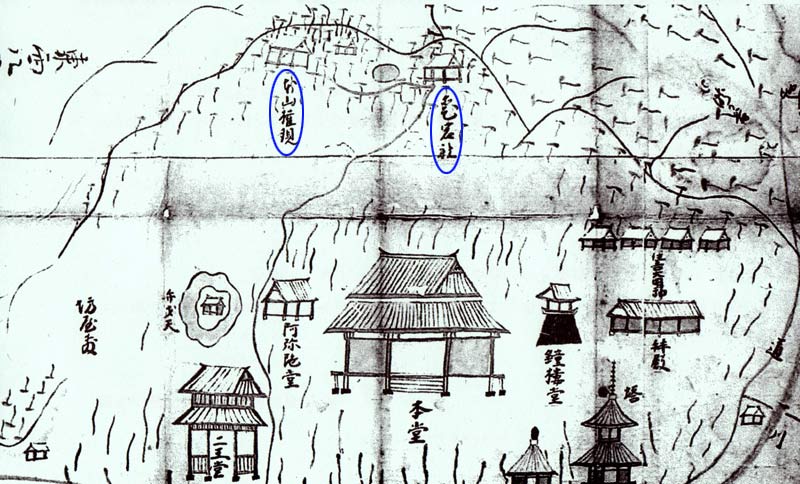

| 天明七(1787)年の絵地図 |

|---|

|

2012年 1月29日 山に行く元気がなくてどうしようかと思案していたら、新聞に表記の記事が出ていた。 朝光寺と言えば2年前の権現山(三草山) のレポートを思い出す。朝光寺は元々この権現山にあったという。文治五(1189)年に現在の場所に移ったとされているのだった (寿永3年(1184年)の三草山の戦いの戦禍のため?)。 今回の見学会でなにかまたおもしろい事実が解ればラッキーだが・・・。

10時からだが到着したのはちょうど10時。受付で資料と整理番号の札をもらう。その資料を見てびっくり。

それは天明七(1787)年の絵地図だが、私とこれかねさんが登った権現山がしっかりと書かれている。

しかもその時あった池まで描かれていた。

|

|

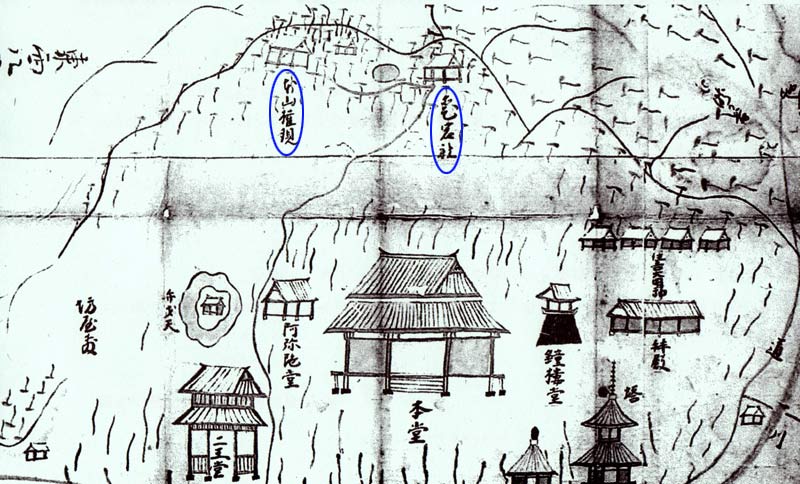

| 天明七(1787)年の絵地図 |

|---|

|

その時のレポートの地図と比べてみると『本山権現』は『G』のピーク、池は『H』で間違いない。 愛宕社は333のピークだというのがはっきりとわかるのだった。

黒田庄にある荘厳寺にある案内板には『・・・宝暦年間(1751〜)には

社町の朝光寺と鴨川の西光寺を行場とする権現信仰の修験道の寺として交流していたことが伺われる・・・』

といった記述がある。これら三つの寺はともに法道仙人の開基であるのも意味ありげだ。

この絵地図を見ているだけでわくわくした気持ちになる。

|

|

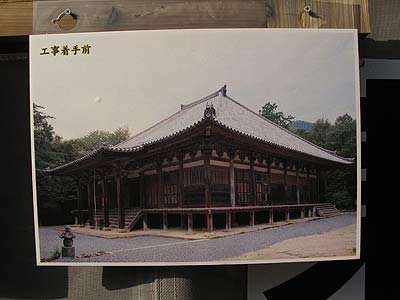

| すっかり囲われた本堂 |

|---|

|

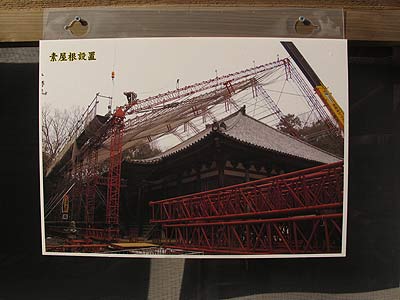

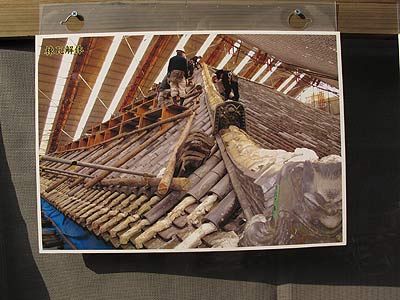

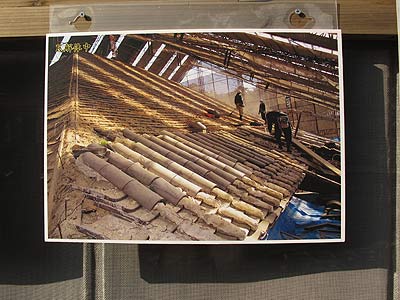

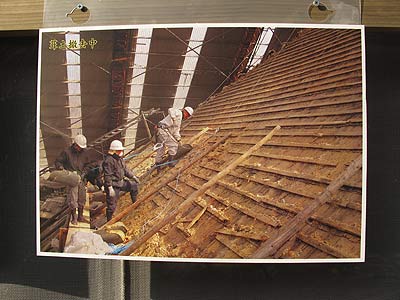

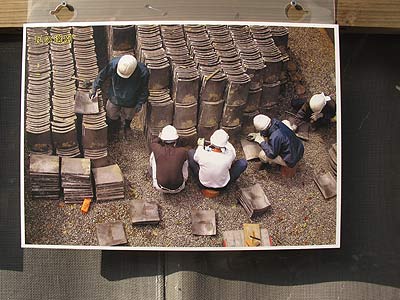

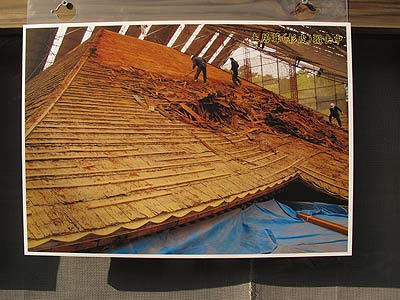

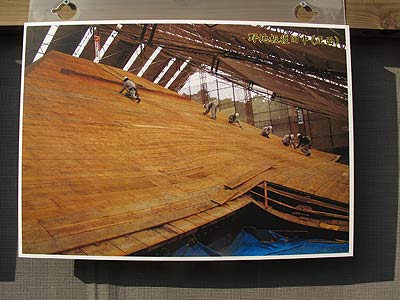

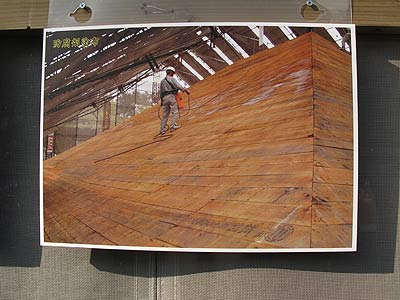

本堂は工事用の幕ですっかりと覆われている。市教委の担当者による説明も始まっていた。 今回の修理は屋根の瓦の葺き替えで1935年の解体修理以来のものだ。 屋外にその工事の進捗状況の写真が展示してあった。 (左から右に見てください) |

|

|

|

|

| 工事着手前 | 素屋根設置 | 鬼瓦解体前 | 棟瓦解体 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 瓦解体中 | 葺土撤去中 | 瓦の選別 | 瓦解体後 |

|

|

|

|

| 土居葺(杉皮)撤去中 | 茅負の腐蝕 | 野地解体中(正面) | 野地板復旧中(正面) |

|

|

|

|

| 防腐剤塗布 | 土居葺(杉皮)施工中 | 土居葺(杉皮)完了 | 横桟取り付け |

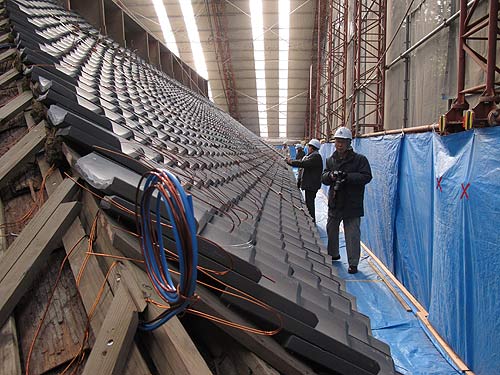

2万8千枚のかわらを全面的に葺き替えるという。そのうちの6千枚は中世、近世のものを再利用とか。 新調する瓦は最も古いとされる文明13(1481)年のものをコピーする。 その瓦も展示されていた。火災から本堂を守るために丸瓦は三つ巴(水を表す)が意匠されている。

周囲をうろうろしているあいだに整理番号82の私にヘルメットがまわってきた。 それをかぶって外付けの階段を登る。 |

|

| 屋根の周囲を半周できるようになっている。高さ5mあるとは感じない |

|---|

|

階段を登ったところは本堂の南面になる。まだほとんどが桟木のままだが、右側には古い瓦(江戸時代のもの)が 一列だけ並べられていた。この小さいエリアは江戸時代の瓦を再使用するようだ。時計回りに西面へ歩く。 |

|

|

| 西面は昭和の瓦が大半 | 未来に残る文字 |

|---|

|

西面の写真は平成の瓦が目立っているが、おじさんの立っている辺りはほとんどが昭和の瓦である。 太い銅線、ステン線があるのは、それで瓦を固定するためだろうか。葺土をできるだけ少なくして 屋根の軽量化を図ると説明があった。

平成の平瓦は奈良のY瓦工業製だった。たしかTVで見たこともある、社寺専門の瓦製造業者だったように

記憶している。

東面は進入禁止でこの北面から下界に降りる。短い時間だったがなかなかおもしろかった。 これを機会に本堂の中、さらには本尊も拝観したいものだ。 |