|

どこの図書館だったか忘れてしまいましたが、郷土の民話をしたためた小冊子を読んだことがあります。

その中にとても興味深い記述がありました。それは明治時代の出来事で、地元の山に三角点を設置すると決まり、

案内の人夫を連れた測量技師がその山に登るというお話です。

読んでいくとその山の名はスリが峯となっています。「ん? スリが峯? どこかで聞いたことある山やぞ!!」と、持ち前の好奇心がピクピクしだす。・・・・そして測量士達が登っていくと一天俄にかき曇り、 雷雨になってしまいました。実はこの山には 天狗が住んでいるという伝説があって、人夫達はこれは天狗のたたりと恐れおののいて 一斉に下山してしまったという。結果、この山には三角点が設置されることが無く、代わりにその近くにあった 須留ヶ峰(1053.5m)に設置されてしまったというお話でした。 ここで私のボルテージは一気にここで最高潮になる。「ってことは、あの須留ヶ峰の近くには スリが峯って山があるんか??そんな山聞いたことないし、この民話ってほんとの話かあ??」 興奮さめやらぬまま家に帰ってさっそく地形図を眺めてみてもそんな山名のピークはもちろん無い。 ところが須留ヶ峰の北東900mほど離れたところには大杉山というピークがあり、 この山頂直下にはその名の由来にある枯れた大杉があることを思い出した。 昔この大杉がまだ隆盛を誇っていた頃を想像してください。これって天狗のお休み所に ぴったりではありませんか?? ならば大杉山=スリが峯?? でも万人を納得させるにはほど遠い推理です。(^_^;)

しばらくこのことを忘れていましたが、インターネットで面白いものを見つけてしまった。 それは三角点の探訪という ホームページです(現在はこのHPはありません)。その中に『三角点選定杭』という項目があります。三角点選定杭とは三角点の標石を埋め込む前に ここに三角点を設置しますよ・・・と、目印に埋め込む木製の杭です。 実際使われた後はその場所で腐って朽ちてしまうか、廃棄されてしまうでしょうから残っていることはまずありません。 ところが国土地理院に一本の選定杭が保存されています。それは兵庫県養父郡餅耕地の民家に保存されており、 昭和59年に地理院に移管されたというものです。 『・・・餅耕地集落の西2キロメートルの山頂(現在の二等三角点「須留ヶ峰」の東1キロメートル)に 一等三角点補点を設置するつもりだったのが天狗の伝説や樹木伐採などの問題があり断念され 用意された杭は使用されずに残ったものと思われます。・・・・』(原文通り) これには驚きました。あの民話は事実だったということです。ということはスリガ峯というピークも 実在するわけです。このHPの記述からすると方角は違いますが、須留ヶ峰からの距離から考えて 大杉山=スリガ峯という私の推理に追い風が吹いていますねえ・・・・。よし、では実際に 餅耕地へ行ってみれば事は早いかもしれませんぞ。

餅耕地にある不思議なイラスト地図にしばし立ち止まる。 ちょっと本題から離れますがこれを見て思い出したことがあります。それは、これもどの本だったか忘れましたが、 故郷の富士山という項目で、須留ヶ峰を建屋富士として紹介しているものがありました。 ところが須留ヶ峰は大屋町・朝来町の境界にあるピークで、建屋、餅耕地のある養父町とは行政区が違うし、 さらに建屋、餅耕地からは須留ヶ峰を直接見ることが出来ません。代わりにと言ってはなんですが、 大杉山はまさに見る方向によっては富士山の姿をしていて、建屋、餅耕地からももちろん見えます。 インターネットでも同様に須留ヶ峰=建屋富士としているサイトがあるようです。 (逆に大杉山=建屋富士としている本とかサイトも存在しています) 数軒の家を訪ねて話を切り出してみるが 「三角点って何?」って人がほとんどでそこから話が進展しません。そして最後に訪ねた所は大きな お屋敷でした。あいにくご主人はお留守でしたが息子さんが「父ならなにか知っているかもしれません」 と言う言葉にあまえて、持っていた資料を預けて後日連絡する許しを得て餅耕地をあとにする。 ところがこのご主人(仮にAさんと呼ばせて頂きます)自らお電話を頂戴する。それによると、 なんと選定杭を保存していたのはこのAさん宅だったのです。そして選定杭を持って登山途中に 出くわした雷雨を天狗の罰と思って下山したのも事実だったこととか、私の想像通り大杉山が スリが峯だったこともこのとき判明しました。 さっそく休日におじゃましてお話を伺いました。たいへん有意義な時間でした。 どのようにこれをまとめようかと思案しましたが、私のわけの わからない文章よりもAさんのお父さんが当時の国土地理院測量部に送った手紙 (国土地理院から来た手紙に対しての返信)をここに掲載させて頂きます。

この手紙からも、大杉山=スリが峯(磨ヶ峯)ということと、さらに須留ヶ峰=アオマ山ということが わかります。しかもどのような理由からか、地形図が作成される時にこれらの旧名が採用されることなく、 現在では地形図に記載された新山名が世の中に通ってしまっているということです。 選定杭が地理院に返却された昭和59年当時ですでに『・・・スリが峯ではない須留ヶ峰がほんとうだ・・・』 と地域の人々が言うぐらいですから、現在の我々がその旧名を知るはずもありません。 天狗の住む山として信仰をしていた古老の嘆きがこの文面からあふれているようです。 これらの顛末は国土地理院広報(昭和59年3月〜6月)の測量史譚(19)〜(22)に 詳しく掲載されています。 それからも引用させて頂くと

いかがでしたでしょうか? さらにA氏の祖祖父が書かれた明治19年の大福帳にもこのときの人夫の 賃金について書かれています。

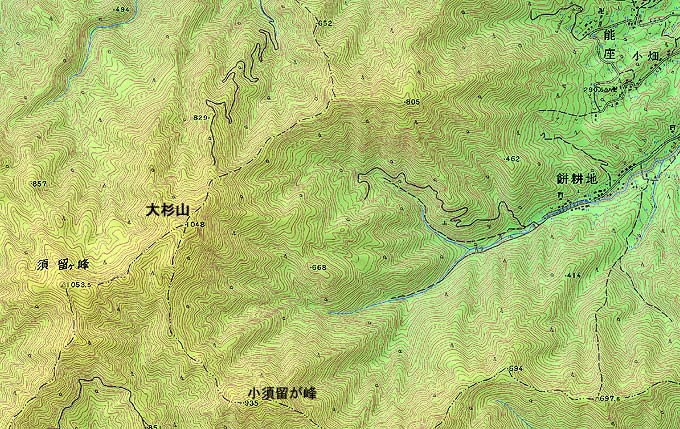

当時の相場もこの大福帳には書かれており、『なみ日雇 男四銭 女三銭』 となっているから半日の山仕事としてはけっこうな賃金だったと思われる。 最後にちょっと大きめのファイルですが近隣の地形図を貼りました。 それぞれのピークの位置関係等を確認してみてください。 須留ヶ峰に対する小須留ヶ峰が違う尾根上にあるのはおかしいというのもわかると 思います。

補足です。(^o^) その後Aさんはお父さんがアオマ山と呼んでいたのが現在の須留ヶ峰に間違いないのか 調べられたそうです。大屋町の宮本地区、和田地区、朝来町の佐中地区、そして餅耕地でも 聞かれましたが、なにせ相手は80歳から85歳ぐらいの方々・・・・。 それぞれまちまちな答えだったのですが、年齢が立ちすぎて記憶が薄れているのとは逆で 90歳から100歳ぐらいでないと判らないことみたいです。 登記されている小字でみてみると、朝来町の佐中では『スリガ峯』、餅耕地では『磨ヶ峯』、 大屋町には該当する小字はなかったそうです。前述の国土地理院広報の測量史譚にこうあります。 天狗による雷雨が無く、餅耕地から無事に三角点が設置されていれば、大杉山はスリガ峯、須留ヶ峰は アオマ山で登録されていたかもしれません。 大屋町(スリガ峯の小字がない)の人夫から聞き出したため、間違った山名を付けたのではと 想像できます。 さらに私の読んだという民話は『・・・最初の方に書いておられた、民話の小冊子は、 昭和59年7月1日第一法規KK出版の「民話の手帖」 No.20に「餅耕地の遠野物語」が掲載されています。 私の父が話した民話が47篇載っている中に天狗の話があるのです。・・・』 Aさん、最後の最後までありがとうございました。 |

||||||||||||