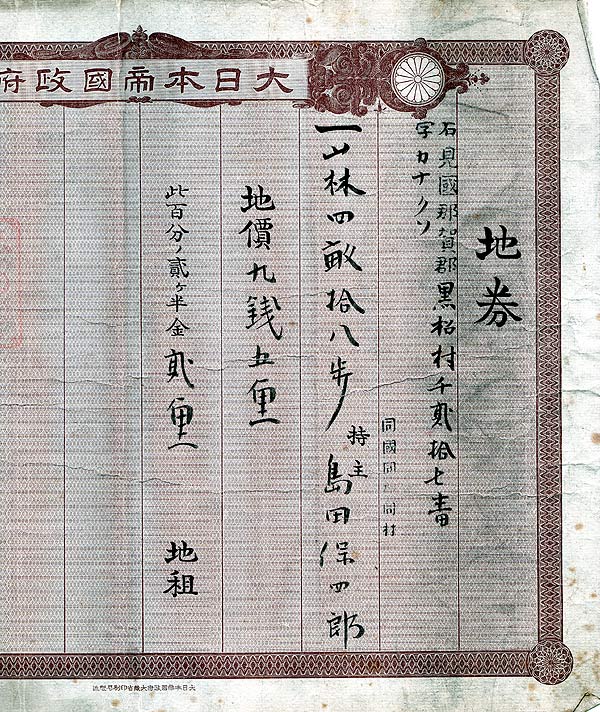

夕食を食べているとき何を思い出したのか母親が「うちの畑ある土地の字は『かなくそ』って言うねんなあ」と言う。

「えっ!」と驚く私。聞くと、古い土地の証書を見たらそう書いてあったという。

そんなおもしろいことを見逃していたとは!!ちなみに母親に『かなくそ』の意味がわかるか聞いてみたが

知らないと言うことだった。たぶんおじいちゃんも知らずにいたかも・・・。

現在は江津市黒松町ですが、地券には那賀郡(なかぐん)黒松村と書かれています。保四郎は 私より4代前のご先祖様で、本家である『島田屋』より分家した『島野屋』の初代当主です。 (『島田屋』は本家の屋号でうちの屋号は『島野屋』です。名字はもちろん島田ですけど違う屋号で区別するようにしていたようです・・・)

この地券にある『かなくそ』という文字が問題の字(あざ)です。

かなくそとはたたら製鉄が行われた際にでる鉱滓(こうさい)をいう。

ということはこの地(母親が子供の頃はここは畑地だった)を掘ればそれらが出てくる可能性があります。

当時、畑地だったこの『かなくそ』も現在は激ヤブの原野と化しています。ほとんど忘れかけていた土地ですが、 2009年に江津市より地籍調査をするので境界の立ち会いに来て欲しいと連絡があり一家総出で出かけました。 山の斜面にある畑地だったので 「道が残っているやろか?」と母親は心配していましたが、市がヤブの刈り払いをしていたのでなんとか歩けます。 |