|

|

| 駐車場から道路を横断してこの坂道を登る | その坂道から見た雪の竹田城 |

|---|

はじめに:このレポートは国土地理院発行、2万5千分の1 『但馬竹田』を参照していただくようお願いいたします。 2016. 2. 7. 日曜日 曇り 気温 寒い

|

日曜日にどこへ行こうかと悩んでいたがどうやら当日は雪模様のようだ。ということでお手軽にこの山を選んだ。 実はもう一つの理由があって、それはこの山に初めて登ったのが14年前のこと。つい最近なにげなくネットで検索してみると 自分のレポートがぜんぜんヒットしない。14年も前だからだろうか?代わりに他人のレポートはヒットするが その内容は私のものをコピペしたものが多い。で、がぜんむかついて最新のレポートに更新しようと思い立ったのだ。 (たぶん前回の焼き直しで終わると思うけど・・・) |

|

|

| 駐車場から道路を横断してこの坂道を登る | その坂道から見た雪の竹田城 |

|---|

|

前回は正規の登り口がわからなかったので山東町側から無理矢理登ったのだが今回は竹田町側の 参道を利用することに。国道312の『竹田』の信号を過ぎたすぐの所に駐車ポイントがある。 竹田城の石垣を模したモニュメントが目印。9時50分スタート。

駐車場の向かいにある坂道が入り口だ。雪には足跡が無いので今日はまだ誰も歩いていない。

この坂道の奥は小さな畑と墓地がある。そこまでは行かずに赤い巡視路看板の角を左に曲がる。

|

|

|

| 梅の花も寒そう | 鳥居をくぐることはできない |

|---|

|

畑の横を通過して暗い植林を抜けると鳥居がある。この鳥居はいわば目印のような 役割しかなくて、下をくぐることはできない。『金梨山大権現』という看板の横手に参道がある (雪なのでわかりにくいが・・・)。 |

|

|

| 風が吹くと雪爆弾が落ちてくる | 朝来山が見える |

|---|

|

きれいな切り開きの参道ではなく頭上には雑木の枝が覆い被さっている。つまり風が吹くと 雪の塊が容赦なく降ってくるという案配だ。それを察知して立ち止まったり、足早に通り抜けたりする 必要がある。 | ||

権現へ行くまでに展望のポイントがある。そこから真っ正面に竹田城が見えるのだが、 標高が350ほどなのでちょうど竹田城と同じ高さで見ることができるポイントなのです。

ここを過ぎてしばらくすると右に折れて山腹を大きく巻くルートになるのだが、

分岐の看板が倒木で倒れて、さらに雪で隠れていたために直進してしまう。

雪が無ければそのまま行ってもいいのだが途中で気がついて正規の巻き道

(雪でけっこうあぶないルート)を行く。

|

|

|

| 石垣が見えたらゴール | 雪が邪魔で行けない |

|---|

|

巻き道は雪がなければなんと言うことも無いルートなのだが今日は別物になっていた。 デブリで進みにくいのと踏み跡が判然としないのだ。 見覚えのある石組みを見てホッとする。この上は平坦地でその昔には籠り堂があったと 思われる(無雪時に瓦を見つけた)。

まさにくさびのような形をした大岩の下が権現の入口なのだが雪が邪魔で前進できない。

やけくそでびしょびしょになりながら雪をかき分けて入口に到着。

後でわかったのは籠り堂跡の裏側から登れば楽勝だった・・・。11時15分。

|

|

| 一昨年に撮した写真 |

|---|

|

この刹那、急に天気が悪くなって写真が撮れない。一昨年に生野のジローさんたちと 参道を確認するために登ったことがあるのでそのときの写真を貼り付けてみる。 雪がなければこんな感じだ。 ここから手抜きレポートになるのだが、14年前のレポートをそのままコピペしてみる。 金梨山(加梨山とも書くそうだ)の呼び名は『かなしやま』と言うそうだ。 その昔竹田城が 落城の時、お城のお姫様がこの山に逃げ延びて来た。 燃え落ちる城を眺めなければいけない 身を嘆き、今居る山を『悲し山』→『金梨山』と呼ばれるようになったとか。 しかもお約束の埋蔵金伝説もある。

史実ではないと思うが伝説としてはとてもおもしろい。

|

|

|

| 木花咲耶姫が祀られている | 兵庫県某所にある猫の石像 |

|---|

|

自然にできたにしてはあまりにも出来すぎな形状をしているこの岩窟。何度来ても 感心する。その奥には木花咲耶姫が(ここでは養蚕の神様として)祀られている。 一昨年同行した村尾さんの調べたところによると地元の人は金梨山を『小猫さん』とも呼んでいるそうだ。 知らない人はなんのことだかわからないと思うが、 これはネズミが蚕を襲うことから養蚕家では猫を飼うことがある。 養蚕の盛んな地域では猫の蚕の守り神として石仏もあったりするのだ。 | ||

もう一つ聞いていた伝説がある。 この壁のどこかに小さな穴が開いており 一文銭がちょうど入るぐらい。 中にその一文銭を入れると落下する音がいつまでも聞こえることから 『底知らず』と言われている。

そういう伝説を知っているのか誰かが岩の割れ目に賽銭を挟み込んでいた。

私もそれに倣ってお詣りをする。

|

|

|

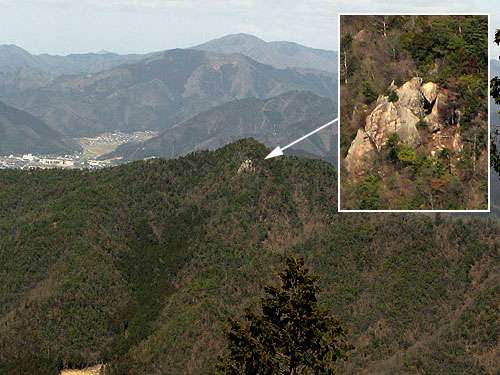

| 朝来山から見た金梨山 | 竹田城趾から見た金梨山 |

|---|

|

この権現の岩窟だが実は312の『竹田』信号付近からも存在の確認ができる。 もちろん知っている人が意識して見ればの話だが・・・。 岩窟入口の真っ正面にある朝来山からも見えるし、竹田城趾からも見える。 (そういうことをちょっとパンフにでも書いていれば観光客も意識すると思うのですけど) |

|

|

| 山東側に降りる目印 | 409に来てみた |

|---|

|

権現から409に向かってみる。歩きやすい尾根で小径もあることから 何に使用していたのだろう?途中には展望の箇所もあったが降雪でまったく見えないので 帰りに期待する。その脇には山東側に降りるルートがあった。

409ピークはひょっとして砦跡かと思っていたのだが雪でまったくわからない。11時55分。

そのままUターン。

| ||||

409に行くときには見えなかったが帰路では雪が止んで期待通りの展望が得られた。 ここはもう一つのおすすめポイントで、タイミングがよければ尾根の東側からは山陰線を走る 車両の音と、西側からは播但線の車両の音が聞こえたりする。

ズームして山頂を見てみたが無人だった。この時期は登頂禁止なのであたりまえなのだが

もし人影があったら通報してやろうと思っていたが杞憂だった。(^_^;)

| ||||

409から引き返してまずは山頂へ。12時25分。14年前は三角点はなかったのだが 現在は四等三角点が設置されている。さて、ここからちょっとした斜面を下って北尾根で 下山をしたい。まずは第三展望所へ。ところがこの頃より雪がひどくなってきて展望は皆無。。 10分ほど待てば止んでくるのかもしれないが昼食も食べていないしテンションは低くなって きたのでピストンで下山をする。 | ||||

標高が下がるにつれて地面の雪は腐っており、坂道は滑り台状態になっている。 数回尻餅をつきながらなんとか下山。13時20分。 全身びしょびしょで着替えないまま竹田の紅茶専門店へ。

今回の金梨山の地図は

こちら(約180k)

でごらんください。 |