|

|

| 竹林からいきなりの藪になる | この峠に来ればよかった |

|---|

はじめに:このレポートは国土地理院発行、2万5千分の1 『大名草』、『丹波和田』、『柏原』、『黒井』、を参照していただくようお願いいたします。 2014.11.30. 日曜日 晴れ後小雨 気温 ふつう

|

丹波市ではまだまだ登っていない山がいくつもある。その中でも寺跡のあるという弘浪山は 私にとっては魅力ある山だ。山ヒルのいないこの時期に登ろうとたぬきさんと約束する。 せっかくだから東峰山までも歩く馬蹄型のコースにしよう。 たぬきさん夫婦とTQFさんの四人で行く。弘浪山から登るのかと思ったら反対側から登るというので 弘浪山の黒田コースの入り口付近にたぬき号を止めてやまあそ号で登り口の長野(おさの)へ向かう。

長野にある神社前の広場に車を止めて9時スタート。とりあえず西の尾根に登るために

民家の裏庭から竹林を通って(写真は鹿避けのゲートを閉めているところ)薄い踏み跡を行く。

|

|

|

| 竹林からいきなりの藪になる | この峠に来ればよかった |

|---|

|

簡単に尾根に行けると思ったらひどい藪だった。ふと谷を見ると白い看板が見える (後で関西池田記念墓地公園の境界を示す看板だとわかる)。 その谷を行っていれば長野と大谷を結ぶ峠には比較的簡単に来れたはず。 |

|

|

| 峠から鎖と墓地の看板が現れる | 登り初めて1時間。弘浪山は遙か彼方 |

|---|

|

この峠からは楽かと思いきやシダの藪が延々と続く。某宗教団体の巨大墓地も平地だけを買い取ったら良いものを この尾根を含む山塊をすべて買い取った?ために墓地の境界を示す鎖が延々と続く。 地形図には明確な点線ルートが描かれていてたしかにそれは存在していた。 が、墓地に買い取られたために、地元の人が山仕事で利用する事も無くなり、シダの藪に埋もれてしまっている。

シダ藪の登りがようやく平坦になり地形図で位置の確認をすると、1時間も登っているのに

わずかな距離しか来ていないことに愕然とする。弘浪山は遙か彼方でいったい何時間掛かるのか途方にくれる。

しかも頂上手前のピーク『H』の上り下りが大変そうだ。

|

|

|

| 『C』地点。左折する | 曲輪跡のある小さな砦跡 |

|---|

|

『B』地点では新設の四等三角点(金属標)があった。帰宅後調べてみたがまだ点名の登録はされていなかった。 さらに上り詰めた519ピークは手前に曲輪跡と空堀?のあるあきらかに砦跡と思われるピークだった。 こんな場所に砦が必要だったんのか、山城を調べている人にぜひ調査して欲しい |

|

|

| 東峰山への最後の登り | ようやく到着 |

|---|

|

砦跡からはズンズンと下っていく。あの藪の登りが無駄になる悲しい下り。目の前にある東峰山 は高くそびえ立ち、あそこに登り返すのかと思うと疲れがドッと出る。それでも 黙々と(実際はおしゃべりしながら)登り続け11時20分到着。

私以外の三人はここに来たことがあるという(別コースで)。そのときはまったくの無展望だったそうだが、 今回は北方向以外は丸見えの頂上となっていた。特に良かったのは篠ヶ峰から竜ヶ岳に延びる稜線と その向こうに見える千ヶ峰の稜線。 それと双眼鏡で見えた明石海峡大橋の二本の橋脚(肉眼でも見えた)。 日が照ってぽかぽかと暖かいここでちょっと早い昼食とする。 無線機からは黒田庄白山から知り合いの声も聞こえてきた。たぬきさん夫婦がそれに応答してた。 さて、12時をまわってそろそろ次のステージへ。

東峰山より方向を西に転じて進む。尾根道はこれまでどおり、良いところもあれば、藪っぽい所もある。

途中にある点名『長野奥』は見つけることができなかった、というか、無かった。

そして見えるのは徐々に近づきつつある弘浪山とその手前にある『H』のピーク。特に 『H』は岩峰の気配大で無事に登り切れても、ズドンと下らなければならない。 巻き道は無いんか?

東向け稜線上での最低鞍部『F』には13時08分。墓地の方を見るとなんとか下れそうだが、南にあるゴルフ場方向は

藪だった。TQFさんはその昔に南に下ってたいへんだったそうだ。だが、ここから登り返した『G』には左右に

明確な踏み跡があった。これなら南北のどちらへもエスケープができそう。

|

|

|

| 岩峰が近づく | 耕作地ではありません。墓地です |

|---|

|

藪っぽい尾根を辿り、徐々に高度を上げていく。北の墓地公園を見ると、それは整然とした 農地のような感じに見える。が、あくまでも墓地で非常に異様な感じを受ける。 ここからだと出発地点の神社とか『A』の鞍部も確認できた。 |

|

|

| 藪をかき分けつつ岩を登る | 『F』ピークが目の前 |

|---|

|

四人とも会話は少なくなり、ともかく自分で歩き良いと思える箇所を黙々と進む。 朝から吸い続けたシダの胞子で喉はイガイガ状態だ。やがて本格的岩となる。 といってもたいしたことはないのだが、問題は藪。それをかき分けつつ岩を登るので なんともやっかい。 |

|

|

| 足を掛ける岩ももろいので注意 | 横を見ると断崖絶壁だあ |

|---|

|

よくまあ、こんな所までも鎖を設置したなあと変な感心をする。当時は切り開いた後に設置したでしょうから 今よりは歩き良かったはず。今は藪で左右がよく見えないが、そっと覗くと恐ろしいほどの断崖絶壁で恐怖感がわく。

『F』ピークには14時半。そこからの下りも藪混じりの岩場だったら難渋するところだが、幸いに

ここから頂上までは植林の尾根で比較的楽だった。午前中あれだけ晴れて暖かかったのに、前線が近づいてきたのか

空は暗くなり、冷たい風が出てきた。

|

|

|

| 弘浪山の三角点に到着 | 正面の展望は良い |

|---|

|

三角点のあるポイントは標高の最高点よりちょっと下にあって標高520.0m。14時50分。 夕方までに到着出来るか不安だったがなんとか来ることが出来た。だが、これで終わりではない。 高山寺跡を見学して下山するのです。 |

|

|

| 普通の登山道は楽ちんです | 柿柴と高山寺との分岐鞍部 |

|---|

|

たぬきさん夫婦を先頭に下山を開始。その途中に寺跡があるという。 普通の登山道がこれほど楽だとは!標高差にして80mほど下ると、そこは 標識のある鞍部だった。北へ下れば谷を辿る柿柴コース。南はもう高山寺の敷地内だ。 15時10分。 |

|

|

| 五輪塔、宝篋印塔が目に入る | 仁王門の礎石 |

|---|

|

すぐに五輪塔、宝篋印塔が並んでいるのが目に入る。誰がしたのか宝篋印塔の上に五輪塔の一部が 乗っていたりしてむちゃくちゃな事になっていた(これはよくあることで、京都の有名寺院なんかでも 間違ったことをしていたりする)。 |

|

|

| 銀杏の巨木がすごい | 落葉で地面も真っ黄色 |

|---|

|

母たぬきさんがここに到着する前からしきりに銀杏の木のことを「まだあるかなあ〜」と心配していたが それは杞憂だった。おそろしくでかい銀杏がこれでもかと思うほど黄色の葉っぱの枝を寺院跡に広げていた。 周囲が植林されていない頃は里からも見ることができたらしい。 本堂跡にある看板によると、 この高山寺は例によって法道仙人の開基である。源平の合戦で焼かれたものの、源頼朝の命により 東大寺の俊乗坊が再建。ところがこの地を利用して城も築かれたためにその後も何度となく戦禍に見舞われる こととなる。江戸時代には火事、昭和には室戸台風でも被害を受け昭和三十二年十月に氷上町常楽に降ろされ ることとなった。

石垣、石塔、そして銀杏は残ってはいるものの、わずか50数余年あまりでこれほどの

廃墟になってしまうとは、場所が寺だけに無情を感じずにはいられない・・・。

|

|

|

| 黒田コースを下る | 盗人崩し |

|---|

|

下山は予定通り黒田コースで下る。ここは尾根を下るコースらしい。実際歩いてみると MTBでも楽しめそうな道だった。途中には展望ポイントもいくつかあるし、『盗人崩し』 なる断崖絶壁もある。

案内板によると、昔、高山寺に押し込んだ盗人を捕らえてここから谷底へ投げ込んだという。

さっそくTQFさんが盗人の気持ちになってそこから覗いてみている。

|

|

|

| 下から『盗人崩し』を見るとこんな感じ | 下りがながーい |

|---|

|

所々で展望も楽しみながらズンズンと下っていく。なんだか距離が思ったより長くて 疲れた足に堪える。三人は元気そのもので、私はいつのまにかしんがりを歩いている。 ここをMTBで下ったらけっこうおもしろそうだ、などと想像しながら三人を追う。 |

|

|

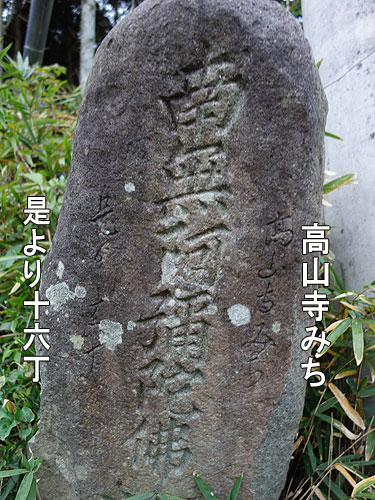

| 出口に到着。むこうに車が見えている | これが入り口にある。参道の目印だ |

|---|

|

15時55分。出口に到着。ここには『南無阿弥陀仏』の名号が刻まれた石柱がある。 正面にはちゃんと『高山寺みち』とあった。この長い登りをお年寄りが昭和30年頃には 登っていたとは!昔の人はほんとにえらい! 車まで戻ろうと歩いていたら雨も降ってきた。7時間10kmの藪歩きでした。

今回の東峰山〜弘浪山の地図は

こちら(約360k)

でごらんください。 |