|

|

| 舗装路の終点に駐車 | 祠がある |

|---|

はじめに:このレポートは国土地理院発行、2万5千分の1 『寺前』、『長谷』を参照していただくようお願いいたします。 2014.12. 7. 日曜日 晴れ 気温 ふつう

|

ここは2005年 にたぬきさん、やまごさんと探しに来たことがある。いろんなものを見ることの出来た 有意義な山歩きではあったが、肝心のえんま坊はとうとう見つけることが出来なかったという 苦い経験がある。 その後、だいたいの所在地はわかったものの、出かけるきっかけがなかなか無い。 ところが2012年に 神明谷 でご一緒した地平さんから行ってみたいと誘いを受ける。 そこで、神明谷のメンバーでヒルのいないこの時期の決行となった。

前回とは違い、ダイレクトにそこへ行こうと思う。

登り口までは地平さんの案内で車を進める。寺前の町内から大池と呼ばれる地図の池マークまで

車を進める。入り口には扉があるが施錠はされていない。

|

|

|

| 舗装路の終点に駐車 | 祠がある |

|---|

|

舗装路の終点は広場があるのでそこに駐車。ここは昔、『山水』という割烹があったという。 現在は駅前に移転しているが、今ここにあったら風情があると思うのだが・・・。 今回は簡単に終わりそうなので食事の準備は無し。 おやつとお茶、防寒具だけリュックに詰め込む。 まずは地平さんに『大瀬の滝』を案内してもらう。その入り口には小さな祠が二基。一つは雨乞いを祈る水神社で、もう一つは雷神社。 雷=稲妻はその名前に稲の文字があるように、雷の多い年は豊作だという言い伝えがある。これは単なる言い伝えではなく、科学的にも 立証されている(空気中の窒素の固定)。

数年前に椎茸の栽培場でバチバチと電気を放電させると発育が良くなるというのをTVでやっていた。これもまた昔から伝えられていた雷の効果を

利用したものらしい。

|

|

|

| 左上に新しい林道が出来ていた | 谷に降りると滝がある |

|---|

|

祠から滝を目指す。谷を行くのではなく、写真のような作業道を行く。 その道とは別に左上には新しい林道が出来ていた。これは地平さんも知らないというので 最近出来たものかも。少し進んで右へ降りると滝が見える。これが大瀬の滝だ。 |

|

|

| 案内板もある | 今日は水量が乏しいようだ |

|---|

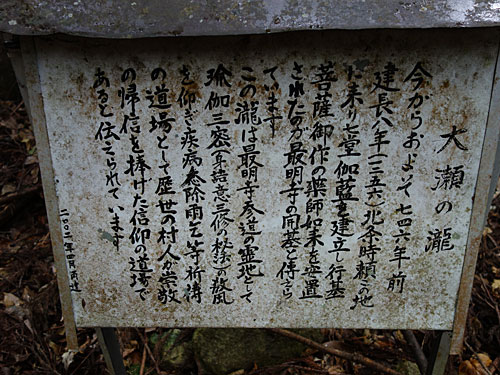

案内板によるとここは最明寺が出来てからの行場のようだ。上を見ると岩盤のくぼみに 三体の石仏があるのを発見。水量が少ないのを良いことに上段のテラスへ行ってみた。これらの石仏は いつ頃のものだろうか?年に一度は最明寺の住職がここで読経するというが、今も続いているのかな?。 |

|

|

| 何かを飼っていた檻? | 谷の奥へと進む |

|---|

|

滝見物も終わったのでいよいよ『えんま坊』へ。大瀬の滝のある谷の西隣の谷へ入る。 入り口はちょっと藪っぽいがそれを抜けるとわりと広々としている。 左下に見える堰堤には謎の檻が!その造りからして罠では無く、なにかの家畜を飼っていたのだろう (『山水』での料理用だと思う)。

どこから登ろうかと話ながら先へ進む。左に見える支尾根はけっこう急なのでパス。

結局、谷のほぼ最奥にある支尾根から登ることに。

|

|

|

| シダ藪出現 | いきなり良い道となり・・・ |

|---|

|

ここからだとダイレクトに『えんま坊』に行けるはず。最初は枝をつかみながら斜面をよじ登る 格好だが、やがてシダが現れ始めて足下が朝露でびっしょりとなり憂鬱な気分となる。 ところが、急に道が出現して驚いている内に平坦地に到着する。 |

|

|

| えんま坊に到着 | 石造物の一部がある |

|---|

|

削平地は下草のない植林地で、目的の石造物はすぐにわかった。 宝篋印塔の一部ではないかと思う物の上に五輪塔の火輪部分が 乗っかっている。足下には宝珠?あるいは空輪が転がっていた。 そして二番目に目に付いたのは大柿さんの赤いプレート。それには2005年にほぼ同じコースで 来たとあった。こんなマイナーな所に来るとはさすが大柿さん。

三番目に見つけたのは大河内教育委員会が平成14年に設置した立派な標識。三面にある文面をすべてここに書き出してみる。

『寺前西山寺院跡』『建立者 北条時頼 山王本地佛 最明寺とする』『寺院建立年 鎌倉時代 建長七(1255)年』とあった。

えんま坊の文字は皆無だった。

|

|

|

| 立派な標識もある | 建物の礎石だ |

|---|

|

JR寺前駅に隣接している観光協会のパンフには『法道仙人大化年中に来たりて精舎を開きし跡をえんま坊の故跡と伝える』とある。 えんま坊は最明寺の前身だと認識していたが、前述の標識を信じるなら『えんま坊→西山寺院→最明寺』ということになるのだろうか。 さらにパンフにはこうある。『北条時頼廻国巡来あり故跡で鎮守山王権現の神託を請け最明寺を建立す』とあった。 てことは、最初は天台宗だった?

この場所からすぐ上には稜線がある。とりあえずそこまで登っておやつ。以前も見たがそこには謎の切り通しがある。ひょっとしたらこの南にある

500Pが城跡かもしれないと確認に行こうとしたが、途中で猟犬が数匹吠えながらやってくるのがわかった。ガールがおびえるので引き返す。

|

|

|

| 謎の切り通し | 猟犬と出会う |

|---|

|

下山コースはいくつか考えていた。猟犬がいるということはハンターもいるはずなのでこの近辺から下山することは パス。予定していた『E』地点まで行ってみる。ここからだと比較的簡単のはずだが、チラッと東方向の山腹に林道が見えた。 滝に行く途中にあった新設の林道のようだ。「あれで降りたい」という無謀?なリクエストに応えるべくさらに尾根を行く。

以前はわりと快適に歩けた稜線だったのに今は荒れて何度も足をつまずくようなことになっていた。しかも植林の幼木が

成長して展望もほとんどない。

目的の林道は予想では572Pを下った鞍部付近にあるはずなのでとりあえずそこまで行く必要がある。

おやつで済ませられると思っていたのにすっかりおなかも減っている。ひょっとしたら空腹で遭難するかも。

|

|

|

| 下界の大池と車が見えた | 石標があった。どこの直営林? |

|---|

|

前回は最明寺から城跡を通過してこの稜線をえんま坊近辺まで進んだのだが、もうおすすめできないコースとなっている。 歩きにくい稜線だったが572Pの下りはまずまず歩けた。ただよかった展望は皆無となっているが残念。 |

|

|

| 林道が見えたので斜面を下る | 林道に着 |

|---|

|

鞍部まであとわずかというところで右下に林道が見えた。ネットをくぐって斜面をダイレクトに下っていく。 ハンターにも会わず林道に到着して一同ホッとする。(後日、地平さんが林道の終点を確認。やはり鞍部まで 来ているそうだ)

駐車ポイントには13時35分。おなかはペコペコだったが地平さんからもう一カ所寄り道しましょうと提案があった。

そこにも石仏があるというので断る理由は無い。行きには気がつかなかったが舗装路の脇から小道が続いている。

地平さんが言うには昔は小さな標識があったという。

|

|

|

| お堂がある | 磐座の下に大日如来 |

|---|

|

お堂の奥には磐座があり、その下には大日如来の石仏があった。お堂の側面には寄付者の名前が列挙してある。その数はけっこうな人数で村のほとんどでは ないかと思うほど。大正15年と昭和32年の芳名板があった。 現在はどうかわからないがここも最明寺の住職が年に一度読経に来ていたという。 昭和30年代には護摩炊き、火渡りなどもあったという。 大日如来でおわかりだと思うが、ここは牛馬の安全を祈るお堂だった。周囲は植林で真っ暗だが昔はここで牛の放牧が行われていたという。 これまたパンフに書かれているのだが、寺前は牛の市場として有名で、明治12年に市場が創設されてから年に三回の市が開かれるようになる。 全国からの買い付けがあり、さらに鉄道も出来たことによって非常に賑わったという。 そこで思い出したのが2006年に歩いた 賀野権現古道のレポートだ。

夢前町雪彦山を見上げる位置には法道仙人開基の金剛鎮護寺がありましたが、明治になり習合されていた賀野神社だけが残る

こととなる。ここは古くから牛馬の守り神とされており、宍粟などからもわざわざ牛を連れて来たともあったという。

寺前からいくつもの峰を越えて夢前の賀野神社までたいへんな道のりを行くのはなぜだったのか疑問だったのだが、

牛の市で活況を呈している寺前の農家の人たちがここに足繁くお詣りしていたというのは納得だ。

昔、この権現道を神河の自然、歴史、伝統文化などを紹介する『かみかわ百選』に推したことがあるのだが、 ルートのそのほとんどが夢前町(姫路市)に位置することから?選定から漏れてしまったことがある。 大日堂で寺前の牛に対するあつい思いを知ったのを踏まえて、再度、権現道の存在を見直して欲しいと思う。

今回のえんま坊の地図は

こちら(約85k)

でごらんください。 |