|

|

| 春日神社前の空き地に駐車 | 県道を峠に向かって |

|---|

はじめに:このレポートは国土地理院発行、2万5千分の1 『篠山』を参照していただくようお願いいたします。 2013. 3.17. 日曜日 晴れ 気温 暖かい

|

ここも以前から歩いてみたい(あるいは、MTBしてみたい)ルートだった。 三田母子にある三国ヶ岳から篠山の小枕にある火打ヶ嶽までの尾根縦走である。 いきなりMTBを持ち込んで激ヤブだったら生きて帰れないかもしれないので今回は歩きによる 調査とする。とりあえず前半の舗装路歩きがたいへんそうだが・・・。 スタート地点は小枕にある春日神社を考えた。都合良く広い空き地があったので社務所へ許可をもらいに行くものの、 無人で困った。しばらくうろうろしていると溝掃除の村役かなにかで人が出てきたのでお願いすることに。

春日神社とあるからはこの地域は藤原氏の荘園だったのかな?小枕の地名もおもしろいと思っていたら、この街道を三草山へ

向かっていた義経一行がここで馬の鞍を奉納した故事から駒鞍となり、

それが小枕に変化したらしい。

|

|

|

| 春日神社前の空き地に駐車 | 県道を峠に向かって |

|---|

|

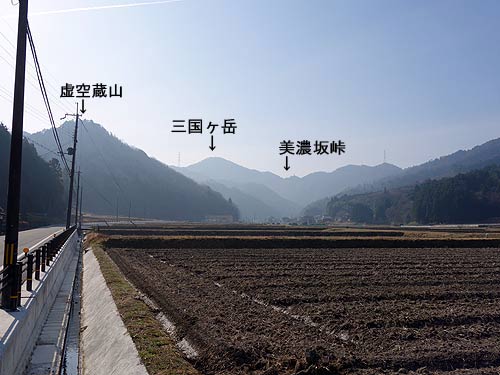

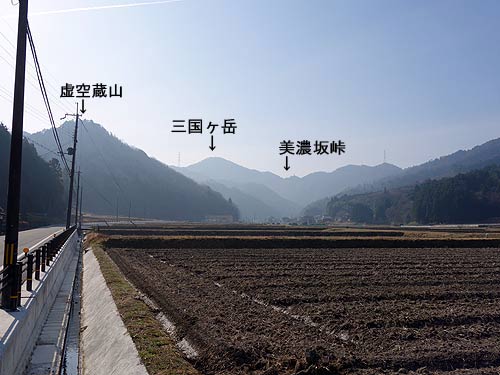

準備を済ませて8時55分スタート。ここからはただひたすらに舗装路を母子の美濃坂峠へ向かって歩くのみ。 時間はかかるものの、歩いているといろんな発見がある。民家の漆喰の壁に小さな鶴の鏝絵。耕作地の向こうの 山裾には石仏のありそうな小さな祠。道の横手に『金』と一文字だけ彫られた石灯籠。そのはるかむこうに美濃坂峠と三国ヶ岳。 こうやってのんびり歩くのも悪くないかも。 |

|

|

| 静かな湖面の滝谷池 | 美濃坂(三国)峠 |

|---|

|

大きなため池がある。今から250年ほどまえに造られた瀧谷池だ。昭和7年の大雨で決壊して死者も出たために 5000円を超える工費で改修した・・・・と、前もって調べたように思えるかもしれないが、 これも歩いていると舗装路の横に大きな石碑があってそれに書かれていたのだ。歩くと勉強になるのだ。

峠の手前(地図の『A』)には『火の用心』マークこそなかったが、篠山市・三田市の境界に立つ送電線鉄塔への道があった。

美濃坂峠には9時55分。この峠にも疑問がある。今は舗装路で山腹を縫うように標高を上げて峠に来るが、昔のルートは

どうだったのだろう?地形図を見てもそれが浮かんでこない。図書館がどこかで古地図を探してみるか。

現在の舗装路はともかく、旧峠道は等高線の詰まった急斜面をクリアーするのにさぞかし苦労したことだろう。 ところが、峠から母子は対照的にゆるやかな地形になっている。何で読んだか忘れたが、有史以前、北摂地方は巨大な火山 だったらしい。この母子と篠山を隔てる断崖状の地形は、いわば外輪山と言っていいらしい。 |

|

|

| 謎の??道標 | 馬頭観音 |

|---|

|

峠からすぐのところに二基の石造物がある。一つは馬頭観音の文字塔。もう一つは道標でそれには『左 永澤寺三田街道 右 中野村』 とある。三田街道はこれから 私が行くルート。中野村は今はもう無い村名だ。横手を見ると『大正10年・・・』とある。さらに横手には 『東宮殿下御渡歐紀念左道改修』とあった。東宮殿下とは当時皇太子だった昭和天皇のこと。

最初、大正10年に皇太子がこの母子を訪れたので道の改修を行ったと思っていたらそうではない!

東宮殿下がヨーロッパに行った紀念に左の道(三田街道)を改修したとあるのだ。改修の理由としてはこじつけというか、

何というか・・・。(^_^;)

|

|

|

| ここが三国ヶ岳の登り口 | 頂上間近 |

|---|

|

その三田街道をしばし歩くと小さな峠のような所に着く。そこにはちゃんとした道標があるので それに従って左斜め上へ向かう。極上のシングルトラックが頂上まで続く。当然だが頂上からこの ルートで下るとMTBはほぼ全乗りとなる。過去、幾度もここに訪れては楽しませてもらっている(距離は短いが)。

三国ヶ岳には10時25分着。 ここは来るたびに山頂の様子が変わっている。今回の頂上は広々としているが、南北とも展望はほとんどない。 昔はもうちょっと展望は良かったけど・・・。 母子にはもう一つ三国ヶ嶽が永沢寺の近くにある。『北摂の山』の著者、 慶佐次 盛一氏はその中でここを母子三国ヶ岳、向こうを後川の三国ヶ嶽と呼んで区別している。 それと、ここは三国と呼ばれているが、丹波と摂津の二国しか接しておらず、三国というのはおかしい。 これまた慶佐次氏はここは国見の山で三国は見る国という意味だろうと解説している。

いよいよここからが問題だ。真北に市境界を下れば、送電線鉄塔を経て『F』の峠へ至る。その真北

ルートを覗いてみるとわずかにスペースはありそうだ。今の時期なら身体一つですり抜けられるかも。

だが、今回はMTBのことも考慮してのルートなので、真北は却下。

|

|

|

| 下山途中。こんな良い道もある | 林道を北上。左の茶畑が聖徳寺跡?? |

|---|

|

実は東にも踏み跡がある。これは先ほどよりはマシ。これを却下するとピストンしかないので これを下る。枝の張りだしとかがうるさいが、昔はけっこう歩けたルートだと思う。 やがて写真にあるようなきれいな道も現れたりする。『E』で作業道となりそのまま林道と合流して 峠へ向かう。

遺跡資料によると、左の茶畑付近が聖徳寺跡らしいが、どうみてもそんな感じはしない。

遺跡資料といってもまだ未調査となっているので場所の特定はいいかげんなもんだ。

|

|

|

| 林道から峠道へ | 目の前が峠。右は青野川源流 |

|---|

|

林道はまっすぐに峠へは向かっておらず、峠手前で反時計回りに茶畑へ向かっている。林道から峠への踏み跡は すぐにわかるのでそれを進む。雑木の中で短い距離だが良い道だ。右に湿地帯のようにあるのは 青野川の源流付近。どの峠でもそうだが、近づくにつれてドキドキしてくる。それはなんらかの石造物への 期待だが、ここはいかにも何かありそうだ。 |

|

|

| 石仏発見!! | 弘法大師像だ。謎の紋もある |

|---|

|

天王峠には11時20分着。ここの峠の名前を調べるのも苦労した。下山後、母子の民家を訪ね歩いて、 この周辺の字が天王ということがわかった。天王と言うからには祇園社か牛頭天王の社があったのかもしれない。 スタート地点の春日神社にも広峰社が合祀されていたので、この周辺で牛頭信仰があったのはまちがいない。 さらにおもしろいことがわかったが、それは次のレポートで書くことにする。 石仏は弘法大師だった。いつも思うのだが、山歩きする人が石仏を見ると、どれも「地蔵さんがあった」などと 書いているのだが、石仏ファンとしてはそういう幼稚なレポートはやめてほしい。 寄進した人の思いがそういう無知な人によって踏みにじられているようで残念に思う。 中肉で彫られた弘法大師の周りには線刻で椅子が描かれており、木靴は確認できたが水𨯯は無いようだ。 舟形の光背部分の下部は長い直方体で正面はでこぼことしており文字は無いように思える。 が、右側面と、正面左下に丸に二重線の家紋のようなマークがあった。

この峠から篠山側はどこに下っているのだろうか?実はこれも謎。地形図を見れば歴然としているようだが、篠山側の小枕で聞いても、母子側で聞いても

要領を得ない。実際に下れば一番早いがこれも次回のレポートに譲ることにする。もう一カ所の寄り道があるからだ。

それは地図『G』にあるとされる聖徳寺経塚だ。踏み跡も明確だし(松茸山だからね)人工的は削平地のにおいはぷんぷんするが

確実なものはなかった。

|

|

|

| 極楽道登場! | 歩くのはもちろん、MTBもOK |

|---|

|

経塚も発見できなかったので、いよいよ下山尾根(火打ちヶ嶽方向)に行く。地図の赤線で行けるはずだったが 実は行けないのだ。どうして行けないかは自ら体験してもらうほかない。で、『H』のピークへ行ってみる。 その近辺から火打ちヶ嶽への入り口も見つかったが(青い点線)それよりも小多田への尾根がすごい!! どうしようか思案の末、今回はこちらを選択。火打ちヶ嶽コースは次回にすることに。

この極楽道はどこまで続くのだろうか?地図の『I』まではきれいな道だった。 その付近から二カ所下り道がある。最初のは激下りで実用性はない。その先にあるのは斜めに下っているが 倒木が目立つ。当然ながらさらに尾根道を前進だと決めて進む。が、460ピークを登り始めたとたんにヤブってきた。 引き返した方がいいのか・・・いや、歩きだからとりあえず前進だ。

あとは舗装路に出るまでほとんどヤブだったので写真は無い。やはり『I』の分岐で下山するべきだった。

後日、北摂の落ち武者新川氏にお願いしてMTBで下ってもらったら、倒木はあるものの充分利用できるルートだという。

当日のやまあそはそのままヤブコースを突き進む。

このヤブルートも昔は道があったようだ。ただ、松茸のように利用価値がないと、とたんに放置され このようなヤブになってしまう。13時ようやく下山。あとは舗装路を歩くのみ。 |

|

| 春日神社全貌 |

|---|

|

春日神社には13時40分。神社の中には薬師堂もある。天正年間に戦乱を逃れてこちらに祀られたという。 当然ながらここには薬師如来が祀られていているが公開はされるのだろうか? 左手にある春日神社には冒頭に書いた義経の鞍があるのか? どちらにしても自分の目で見ないことにはあるかどうかは信用できない。 |

|

|

| 狛犬の顔が切り取られている? | いえ、これが素顔なんです |

|---|

|

そんなこんなで、火打ちヶ嶽までの尾根縦走は叶わなかったが、いろんな宿題を抱えて 次回の山行きを楽しみにしよう。

今回の母子三国ヶ岳〜小多田の地図は

こちら(約210k)

でごらんください。 |