|

2週間前、この時予定していたのは三国ヶ岳から天王峠、さらに市境分岐ピークから火打ヶ嶽への縦走だった。 ところが、その市境分岐ピークに立ってみると小多田への尾根にすばらしい道が存在していたのだった。 逆に火打ヶ嶽への尾根入り口はちょっとわかりにくい感じだった。 そこで急遽、予定コースをキャンセルしてその尾根を歩いたのでした。

それはそれで満足した山歩きだったが、やはり火打ヶ嶽への尾根も行きたい。

北摂の落ち武者新川氏もMTBが乗れるかどうか確かめて欲しいと言う。そこで

今日こそは念願の天王峠から火打ヶ嶽へ行ってみる。

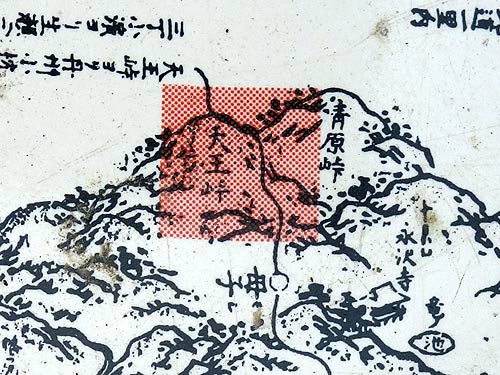

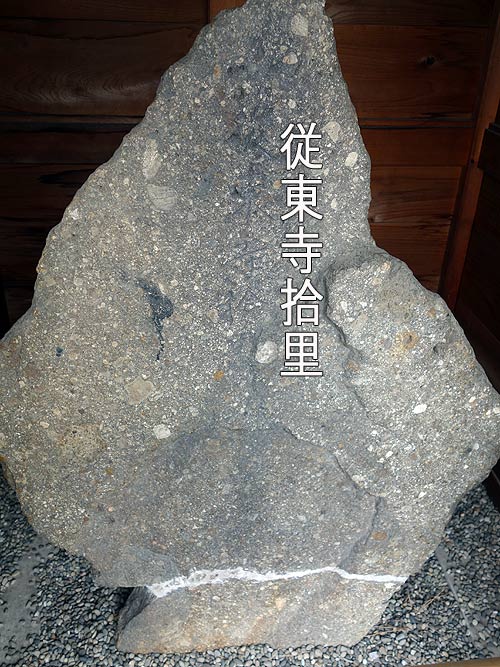

その前に天王峠について調べてみた。この峠の名前を調べるのに母子でも聞き取りをしたのだが、 思わぬ所にもこの峠のことが記されていた。それは伊丹市にある西国街道沿いの『辻の碑(いしぶみ)』と 言われる所。 |