|

今からちょうど13年前に 篠が峰〜延命寺山 をMTBで周回するという無謀なことをしたことがある。 そのレポートの中にも記しているのだが、縦走途中にある岩屋山のどこかに清水寺という寺があったという。 当時から現在に至るまでWEBでそのレポートを見たことがなかった。県の遺跡資料にも記載されていないし、 ひょっとして寺なんてなかったのか・・・? 丹波には三つの岩屋山があるという。一つは麓に高源寺のある青垣の岩屋山。残りの二つはここ山南町にあって、 東の岩屋と呼ばれているのが紅葉でも有名な石龕寺で、西の岩屋と呼ばれているのがこの五ヶ野にある岩屋山なのだそうだ。 以前から石龕寺の山号が岩屋山なので、五ヶ野の岩屋山とはなにかしら繋がりがあるかと想像していたが、丹波志には 『岩屋山の中腹にあって足利尊氏の頃、僧雲暁が開いたとされ、馬頭観音、毘沙門天、開山雲暁木造を安置した東堂と その西の不動明王、金伽羅童子、勢多賀童子を祀る不動堂がある。・・・』と正史にも記されている。 つまり寺はあったのだ。 この雲暁という僧が今回のキモとなる人物で、太平記にある足利義詮が石龕寺に一時身を寄せた時の院主が この雲暁その人、つまり両方の岩屋山と関わりがあるのだった。で、この人は石龕寺の院主になる前は 京都の志明院金光峯寺の再興も手がけているのだが、その頃より 足利の庇護を受けていて、丹波小川の庄を領地として寄与された縁で石龕寺に来たようだ。

そういう縁があったために足利義詮が石龕寺に一時身を寄せたのもうなずける。

さらに言うと志明院の山号も岩屋山であり、不動を祀っているので岩屋不動の別名もある。

つまり、三つの岩屋山に関連した人物なのだ。

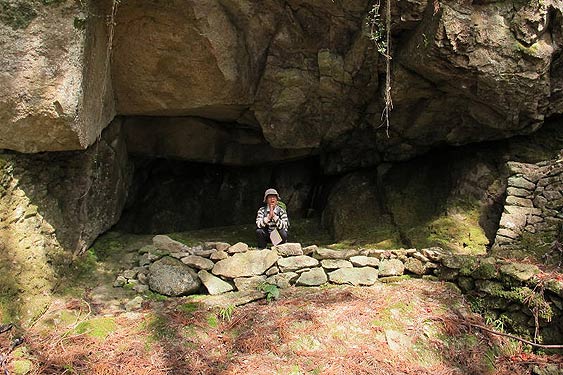

前置きが長くなったが、岩屋山清水寺のことなどとうに頭から消えてしまっていた私に、山屋の I さんから 「岩屋山で岩窟を見つけた」とメールをもらったのは1ヶ月ほど前のこと。驚くと共に、ぜひ自分の目で確かめてみたい 衝動に駆られる。場所柄と内容からいって氷上のたぬきさんをお誘いする。

ぐるーっと周回するつもりだったので下山予定地の牧山神社駐車場に私の車を止めてスタート地点へ向かう。

この広場の前に作業小屋があって人もいる気配だったので駐車の許可を得る。聞いてみると「このあいだもハイカーが来たよ」

と、どうやら I さんとも接触があったようだ。

|