|

|

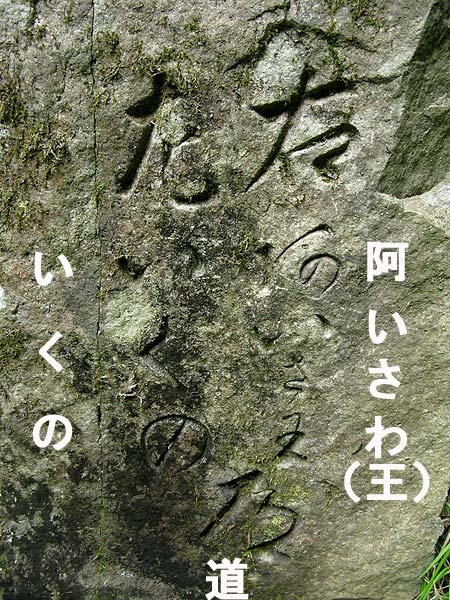

| 別途地図『A』にある道標 | 変体仮名はむずかしいね |

|---|

はじめに:このレポートは国土地理院発行、2万5千分の1 『但馬新井』、『生野』を参照していただくようお願いいたします。 2012.11. 4. 日曜日 晴れ 気温 あったか

|

そもそものきっかけは神崎の作畑と生野の白口を結ぶ道路脇に石の道標があると作畑ガールから教えてもらったことにある。 年代が彫られていないのでいつ頃の物かは不明。しかもそこに彫られている変体仮名がむずかしい。 太子町のIさんから読み方を教えてもらって『あいさわ』とわかった。 |

|

|

| 別途地図『A』にある道標 | 変体仮名はむずかしいね |

|---|

|

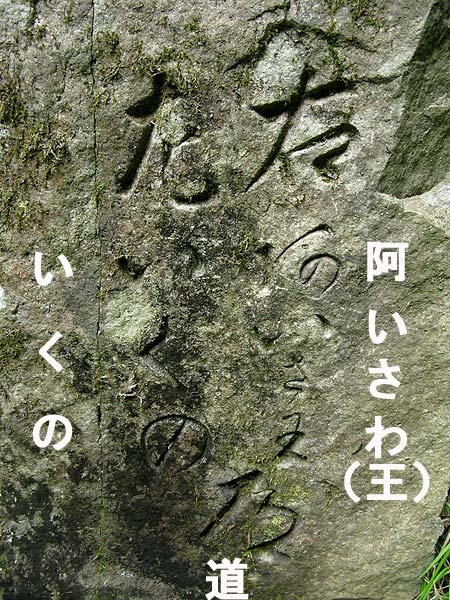

『あいさわ』とは相沢町のことで「銀山廻七ケ町」の一つとして存在していたのだが、明治23年の大洪水で ほとんどの家屋が流失して町そのものが抹消されてしまったという。ということで、 前述の道標はそれ以前の物だとわかる。相沢町は現在の地図には記載されていないが、 その場所はおなじみの観光坑道への道路途中、ちょうど下の写真付近がそうだ。 |

|

|

| 明治初年の地図 | この辺りが相沢の真ん中付近か? |

|---|

|

話は戻るが、『あいさわ』の道標は最初は『A』にはなかったらしい。もっと上の方にあったという。 最初は炭焼き小屋のある『B』地点がそれだと思った。現在、そこから旧の大師堂までの道が残っているからだ。 ところが、 作畑ガールから見せてもらった明治30年の地形図を現在の地形図と合わせてみると、 下の地図の緑の線のような道が描かれていた。 これだと現在の道標位置よりちょっと上あたりになり『左 いくの 右 あいさわ』という表示も正しいことがわかる。

前置きが長くなったが、相沢までの古道を辿ってみよう。白口峠からちょっと生野寄りに下った所にある スペースに駐車。9時半スタート。峠方向に戻りつつ、横手にある階段を登っていく。 |

|

|

| 白口峠よりちょっと生野寄りが入り口 | 昭和46年の試験植樹 |

|---|

|

すぐに山腹を巻く古道となる。踏み跡はしっかりとある。周辺は杉の植林なのだが、それらの幹には いろんな札が取り付けられている。9種類の杉をそれぞれ15本ずつの試験植樹と看板があった。 |

|

|

| 覗きのお大師さん | 『作畑村 世話人 庄助』とある |

|---|

|

覗きのお大師さんには9時43分着。知らない人が見たら、なんでこんな所にと思うだろうが、 ここが相沢への街道だとわかればなんの不思議もない。ただ、作畑ガールのおじいさんが云うには ここ以外にもう一体のお大師があるという。はたして見つけることができるだろうか? |

|

|

| 馬の背 | いい道が続く |

|---|

|

全域植林で薄暗いが、ここが街道だった時代はもっと明るかったに違いない。 馬の背は白口と青草を分ける鞍部で、ここも峠といえば峠と言える。次のポイントは いよいよ金香瀬の谷へと下る分岐である『G』だが、ここまではずいぶんと良い道だった。 |

|

|

| 『G』からいきなりこんな感じ | 崩れた坑口横を行く |

|---|

|

谷に向かって下るのだが、いきなり道は無くなり(というか、倒木、間伐材でわからない) 歩けるところを歩くといった状態が続くが途中から谷底にある踏み跡を辿る。 |

|

|

| 滝のあった『H』 | 谷の合流する『I』地点。古道は矢印のように存在している |

|---|

|

落差6mほどか、小さな滝があった(海老ヶ滝という)。このような滝がこの先も続けば歩くのは困難だと思っていたら、 ちゃんと滝の右側に谷を高巻きする古道が続いていた。左下にある谷にはやはり小滝が連続しているようで そこを下るのは難しいと思う。

高巻き道はそのまま支谷から金香瀬の本谷の上流に向かって巻いていた。作畑ガールはそれを不思議がっていたが

、うまいルート取りをしている昔の人の知恵が理解できていないようだ。

ただ、この付近は道が崩れているので下から辿ると非常にわかりにくい。

|

|

|

| 橋を渡って林道終点 | ここの広場でお昼ごはん |

|---|

|

結局、おじいさんの言っていた大師の石仏は発見できなかった。「見つけたら大発見だったのに・・・」と ガールは言うが、それがなくてもこうやって相沢への古道を無事に歩けただけでも意義がある。

橋を渡ると林道の終点であるとともに、金香瀬山への登山口もある。そこをちょっと行くと

露頭の坑口があるのでそれを見学。林道に戻って観光施設の広場にあるベンチで昼食とする。

ここは施設の最奥になるので誰も来ないと思っていたら案外観光客がやってくる。

|

|

|

| ガレ道を登る | いつ頃活躍したのかな |

|---|

|

このまま林道を西に向かえば相沢町に到着だが、ここからいったんスタート地点へ戻り、車で相沢へ向かうことにする。 ほんとは見つけられなかった大師像を探しながら同じコースを帰ってもよかったのだが、違うルートを歩いてみたいので 広場から南にある谷を詰めることにする。12時10分。

観光ルートから外れるので道は悪い。坑道から出る水を処理する排水溝に沿ってガレ道を登る。

終点付近には古いトロッコも放置されていたりする。

その先から正面にある激斜面をよじ登る。単独ならば簡単だがガールが四苦八苦しながらついてくる。

怪我でもされると困るので、手助けをしながら斜面が緩くなったところまで登り切る。

|

|

|

| こんな所にもたぬき穴が | 展望地で一休み |

|---|

|

登るのさえヒーヒー言うような激斜面だったのに、こんな所にもたぬき穴があって驚く。 他にも確認できたが、そこまで降りるとまた登るのがたいへんなのでパス。 これらも江戸時代の古地図などには記載されているのかも。場所的に言っても 白口の若林坑と繋がっていたりして・・・。

疲れ切ったガールのために展望地でコーヒーを飲んで一休み。

そこから白口の集落へ降りることも可能だが、時間短縮のために行きのルートで駐車ポイントまで戻る。14時40分。

そのまま車に乗り込んで相沢へ向かう。

この古道の道すがらガールから作畑に伝わる昔話の話題も出た。それは足立誠太郎さんの『ふるさとの民話史話』の中にある『弓の名人』という お話です。それは今回のルートの一部が舞台になっているので、歩きながら目の前でそれらが繰り広げられているような感じだった。 なかなかおもしろい体験である。 到着した 相沢町の手前(小野町)の片隅にこんな道標もある。それには『右 金香瀬 作畑 左 上生野 丹波佐治』とある。 これからも我々が歩いた道は作畑と相沢を結ぶ古道だったことがわかる。この道標が設置されたのが昭和四年。 相沢町は明治の洪水後に地名抹消されてしまったが、昭和の道標にも残っているということは 人々にその存在の記憶が残されていた証拠か。 今回のレポートでこの消え去った町の名前がこれを読んだ人々の頭の片隅に刻まれれば幸いです。

今回の白口峠〜相沢町の地図は

こちら(約120k)

でごらんください。 |