|

中央分水嶺歩きもボチボチといった感じで進んでいるが、所々、虫食いのように歩けていない 箇所がいくつかある。その一つとして与布土坂(生野町黒川と山東町与布土とを結ぶ峠で板根峠など複数の呼び名がある)から けえ坂(青垣町大名草と山東町与布土を結ぶ峠)の間の稜線部分。そこだけを歩くのは 頼りないので、粟鹿峰までの往路コースとして利用してみよう。単独ならショートコースだが、たぬきさん夫婦が同行してくれるので ロングコースで設定する。

下山地は當勝神社とする。たぬきさんの車をそこに止めて、私の車で与布土の最奥にある板根へ向かう。

粟鹿峰の登山口の一つである与布土コースの入り口付近はダム工事のために封鎖されている。

しかし板根は谷が違うのと、黒川への峠道は近畿自然歩道なので問題無しと予想したのだ。

しかし、ここも

一般車は進入禁止で手前に仮駐車場がある。自然歩道があるために歩行者用のバイパスも用意されていた。

8時50分スタート。

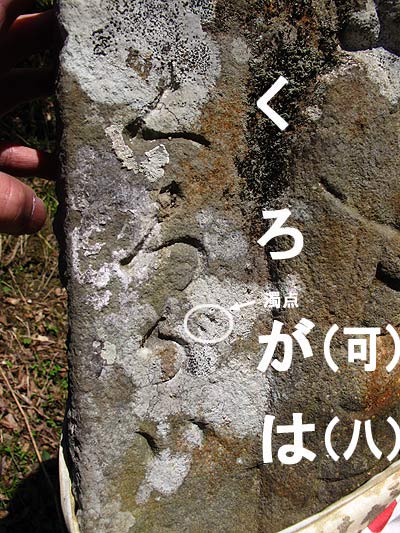

昔は『A』の地点、ちょうど道が左右に分かれる所にあった石仏が 工事のために脇にどけられていた。後背部分には『右 山道』『左 くろがい』とある。 黒川なら納得できるのだが『くろがい(黒垣)』とはいずこのことぞ? 黒川の別名なのだろうか?別にどうでも良いようなことだが気になるなあ。 |