|

ヒカゲツツジのシーズンになりました。向山のそれがすばらしいのはわかっていますが、

いかんせん登山者が多すぎます。そんなわけで、人がいなくてヒカゲのある山はないだろうかと

地形図を眺めていると、もっさんから表題の山の情報をいただきました。

見ると、中央分水嶺に隣接したピークなのでヒカゲを楽しんだ後はちょこっと分水嶺も歩いてみましょう。

たぬきさん夫婦とこれかねさん親子の5人で登ることになりました。 下山予定の藤坂集落に車を止めて登山口に予定した京丹波町の高畑へ向かう。 もっさんが教えてくれたルートは高畑にある神社マークのある枝尾根から 頂上を目指すルートです。傾斜もゆるやかだし、その途中にヒカゲがあるらしい。 ただ、詳しく聞かなかったので道の状態がどんな感じなのかはまったくわかりません。 9時25分、静かな集落の交差点にやってきました。だいたいこの辺から参道があるだろうと 来たもののそれらしい所はありません。まあ適当に登ろうと民家の裏手から登り始めます。 害獣除けの金網をクリアーしたものの道は無く登りはじめからいきなりのヤブとなる。 今回のメンバーはそういう状況に慣れた人ばかりなので文句一つ無く登っていきます。 「こっちに参道が無いのならどこにあるん?」周辺を見渡してもそれらしいものはない。 お社の屋根が見え始めた所でいきなり参道に飛び出る。 まったくもってきれいな参道です。登ってきている方向からして、 道路の途中にあった入口を見逃したのかもね。

9時40分、道中の安全をお願いしていよいよ尾根歩きの始まり。 尾根には道があった形跡はあるのですが、ブッシュが生え込んできており 枝を払いながら進むのがうっとおしい。 それぞれが近づきすぎると払い除けた枝が顔をヒットする恐れ有り。これが当たると 超痛〜い!!そんな目にあわないためには先頭を行くべし。

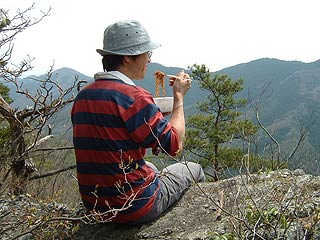

360+mピークからはマツタケ山の様相を有す。したがって踏み跡もしっかりしてくる。 そこそこの幅のあった尾根がいきなり細くなり、しかも岩が龍の背のようにゴツゴツの 箇所に遭遇する。岩があって北斜面ということでヒカゲツツジの登場となる。 470+mピーク手前にはあふれんばかりにヒカゲがあるのだが、 手の届かない離れた所にあるのがまどろっこしい。 ヒカゲの淡い黄色(ちょっと緑がかっている?)とタムシバの真っ白、 ミツバツツジの紅色、これらが丹波の春の色ってところか。 正面に壁のように立ちふさがる岩場が登場。右に巻いていけばクリアー出来そうだ。 私だけ調子こいてそこをよじ登ってみる。するとそこには大展望が開けていた。 おっつけ巻き道からみんなもやって来てそれを楽しむ。 つい最近登った鏡山も確認出来た。でも、残念ながら少々カスミあり。

|