|

前回三国ヶ嶽をMTBで楽しんだ時のこと、尾根やら

鉄塔から西に見える峯ヶ畑もこちらと同様に南北にゆるやかな尾根を有していました。

「あっちも乗れ乗れちゃうの?」とM氏に聞くと数あるWEBや『北摂の山』などの記述から

「あっちは道も不明瞭らしいから無理やろ」と言いくるめられてそれっきりとなる。MTBerが書いたものなら

信用も出来るがハイカーの本は参考にはなっても信用は出来ません。

そこで北摂の落ち武者こと新川氏に電話で尋ねてみると「乗れ乗れやで〜」と言うではありませんか。 それも峯ヶ畑から北に向かう方向が良いらしい。その峯ヶ畑への登りは西の大根谷からの巡視路が 階段もなく傾斜、距離ともきつくない。三国ヶ嶽から引き続いて峯ヶ畑へ登るなら どうしても東からの巡視路を利用しなければいけませんが、こちらの巡視路はきついという。 新川氏の教えてくれたルートは乗れるのだが、半日楽しむには距離が短かすぎる。 そこで永沢寺の南にある山王山から扶養ヶ岳、そして峯ヶ畑まで縦走して最後はその巡視路で下るという バリエーションを考えてみた。 ということで、下山口である大根谷の巡視路出口へ向かって車を走らせるが、柴田ファームの分岐で 通行止めになっている。みると大根谷の途中で落石のおそれがあるという看板が立っていた。 仕方がないのでその近くにあるスペースに駐車する。 柴田ファームというと昔はMTBのレースやらイベントでよく訪れたものです。 そんな昔話をしながらスタートの準備を終えて9時55分スタート。 永沢寺へ向かう。舗装路を下るが風が冷たい。正面には美濃坂峠の三国ヶ岳(前回の三国ヶ嶽とは違います。 そういえば三国ヶ嶽は天井畑というのが一般的な呼び名のようである)が きれいに見える。山王山へ登るルートは地形図にある515の標高点から南に登っている林道を利用することにした。 その取り付きはちょっと奥に見える廃バスが目印になる。

地形図を見ると実線の林道は西方向に曲がっているが実際は林道とは言えないような シングルトラックがまっすぐに南の鞍部に向かって延びています。 下りなら100%の乗車が可能だ。やがて明確で、四差路になっている鞍部に到着する。10時20分。

峠にはそれを示すような石仏やら石碑などはなかったが正面にも下る道が続いており 往来があったことを思わせる。それとは別に2本のトラックが山腹を巻くようにあった。 まずは山王山に登るのだが、その1本のトラックがそちら方向にあったのでMTBを 走らせてみる。ところがそれは永沢寺方向に下っているのでバツ!! 峠に戻って素直に稜線を行く。 踏み跡はあったがブッシュがうるさくなってきたので途中にMTBをデポして歩きで進んでいく。 二つ目の鞍部からは植林となり足元が自由になる。稜線を素直に行けばすぐに山頂なのだが、 山腹に歩き良さそうな踏み跡があったのでそれを行ってみる。どうも道を見るとそちらへ行ってみたくなるのが 悪い癖だ。その道も 巻いているだけで一向に登る様子がない。どこまで続いているか興味もあったが 仕方なく直登して山頂に出た。標高641m、三角点無し。10時45分。

山頂は木々に覆われており展望は皆無だが、わずかに三国ヶ嶽のシルエットが確認出来た。 そして本にも書かれていた石碑を見る。 それは高さが60cmほどで正面には『泰元立』、裏には『山王』と彫られている。 歩多楽さんのレポートによると泰元とは永沢寺の住職の名前らしい。 山王とは山王権現のこと。 山頂から南東へも下る道があった。方向から見て地形図の点線ルート(どんな道か興味あり)と合流すると思う。 さあ、峠へ戻りましょう。下りは素直に稜線を行く。 戻り道の途中にもいろいろな方向に踏み跡があるので、ここでも寄り道でちょこっと歩いたりしてみる。 デポしていたMTBがどこにあるのか判らなくなるが、なんとか回収して峠まで乗って下る。 11時05分再度着。 四差路のうち2本は走ったことになる。3本目の鞍部からまっすぐ南に下っているのは古くからの道なのだろうと 思う。地形図を見ると長い谷道で最後は舗装路に出るとわらびもちの看板がある 藁葺きの茶店になる。ほー、あんな所に出るのか・・・。 最後の4本目のトラックはこれから向かう予定である扶養ヶ岳の東山腹を 走っているようだ。うまくいけば山頂を迂回してその先にある鞍部にダイレクトに 行けるかもしれない。「山頂に行かへんのか?」とM氏は不満気だが 楽に行けるならそれに越したことはない。

ほぼ水平に乗れるトラックだったが、大きな谷の手前でいきなり終点になる。 はてさて、どうしたものか・・・。 ちょっと上には炭焼き窯跡もあり、トラックを遮っていた谷を越えて行くようなソマ道も あったのだがMTBを乗ることは出来なさそうだ。 上を見ると山頂が間近に見える。M氏の要望もあって頂上へ向かって斜面をよじ登ることにする。 あ〜あ、こんなことなら峠から素直に稜線を行けばよかったなあ・・・。 山頂は南北に細長く標高は660+mで写真の所が一番高い所である。三角点は無い。11時30分。 展望もほとんど無い。さて、ここから南への下りははたして乗れるだろうか? MTBにまたいでスタートしてみると、なんとかハンドルが通過できる道幅だった。 それを面白く下っていくとちょっと方向が違ってるような雰囲気??あわてて コンパスを見ると西方向だ。どうやら別途地図『い』の尾根か? 引き返すのはしんどいのでトラバース気味に東隣にある『ろ』に着く。 ほんとは『は』を目指していたのだが、ここにマーキングがあったので 『ろ』を下ることにする。葉の落ちた雑木が多く、明るくてまあまあ広く、路面は落ち葉フサフサで 雰囲気のある尾根なのだが、いかんせん立木の生え具合が狭くて ハンドルが通過しない。乗ったり降りたりが続いてちょっといらつく。 左手に『は』の尾根の低くなる地点が見えたので谷に降りてそちらへ登り返す ことにする。こちらは良いかなあと思ったら似たり寄ったりだった。 しかしすぐにとんでもなく良い道に飛び出る。 これが新川氏が言っていた乗れ乗れルートだ。

せっかくの良い道なのだが、登り基調なので乗ることが出来ない。新川氏の言うとおりこのトラックは 南から北への方向が乗れ乗れのようだ。しかもハンドル幅ギリギリのトラックが右に左に曲がっているので スラロームが楽しそうです。それを押して行くのはいかにももったいない。この際これを帰りのルートに してしまおうかとM氏に提案する。 そしていきなり飛び出たのがさらに広い道。どうやら巡視路のようだ。 いままでの道がなんだったかと思えるほど広い。左に下っていけば前回の三国ヶ嶽の駐車ポイントだ。 見える範囲はゆるやかだが階段が多くて急傾斜らしいのでここは無視して峯ヶ畑を目指す。

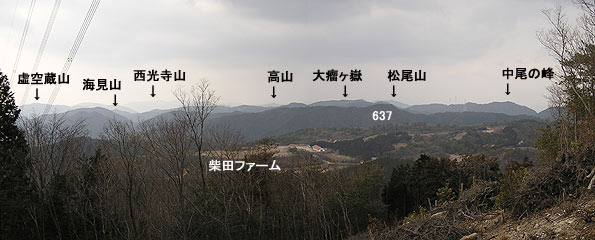

巡視路なので当然ながら下りの箇所は乗れます。うれし涙でうるうるしながら走っていると目の前に オレンジ色の鉄塔が現れる。峯ヶ畑三角点手前にある送電線鉄塔『東播線24』です。12時20分。 ここは碍子交換の工事も終了しているようで資材などは無い。その工事のために 周りのブッシュなどは刈り取られているので西方向に関しては展望がすごい。

空気が澄んでいればもっと遠くも見えるでしょう。すぐ下にある柴田ファームは駐車している車も 確認が出来る。中尾の峰から海見山までの稜線を視線で追いかけていると三田カントリーの施設も見えた。 あのへんも走ったなあ・・・。 とりあえずお腹が減っているので風を避ける場所でお昼にする。 石戸山からたぬきさんが無線で呼ぶのが聞こえたがお餅が喉にひっかかって応答ができません。(^_^;) 食事を終えて無線をするがもう石戸山からの応答はなかった。しかし前回に引き続き六甲からのかねちゃん と交信ができました。

鉄塔にMTBをデポしたまま三角点を見に行く。有り場所はすぐにわかった。 三等三角点、標高659.8m。それよりも裏手に広がるフェンスが気になる。 地形図にある電波塔の敷地だ。ひょっとしてと思いそのフェンスを回り込んで見ると なにやらいろんなものが目に飛び込んできます。 その一つが巨大な鉄塔。ほんとうはもっとでかい電波塔だったらしいが、上部を解体して 残っているのはその基台部分だけ。それでもでかい!! 二つ目はモノレールの軌道。地形図にある実線はてっきり林道だと思っていたら こんなものだったのですね。軌道と平行して通路があるのでM氏はちょっと歩いてみる。 三つ目はなんといってもそこからの大展望です。 |