|

出石郡但東町の登尾峠付近に伊吹山という山がある。その山中に樹齢200年になるという

山桜があると知ったのは去年の5月頃にK新聞に載ったことからでした。さっそくその近くへ聞き取り調査へ

出かけましたが、たまたま?周辺に知る人もなくすごすごと帰りました。

今年は行けるかなあと思っていたら、同じK新聞に「2年ぶりの満開、花期は短く16日ごろまで・・・」 というような見出しが出ていました。 これは行かねばなりません。朝早く起きて夜久野を越えて但東町の大河内へ車を進めると、大江町へ抜ける道との 三叉路に出会う。ここは野菜直売所のある大きな駐車場になっています。ここに車を止めて桜を探そうと 思い進入すると・・・・。 「桜見に来られたんですねえ。じゃあここに止めてください」と、見知らぬ男性が車を誘導する。 なんのこっちゃ?と思っていると、どうやら今日は周辺住民で桜の鑑賞会があるようです。 えらい樹木医の先生とかも来られているとか。ついでだから端っこにくっついけば迷うことも ないでしょう。

お偉い方々の挨拶も一通り終わってそろそろ出発となります。車を止めた駐車場にある看板には 『河ノ辺の大桜 900m』となっています。その矢印の方向には楽音寺というお寺が見えていますが、 そのお寺の境内から登っていくようです。 みんなと歩くともみくちゃになりそうなので、お寺に向かって先行して歩いていきます。 9時05分。 お寺の和尚さんもお見送りに出てくれてます。裏山へ向かって登っていきますが、完璧な ほど整備された遊歩道が続きます。ソマ道を拡幅してガードレール?まで付けられていました。 これなら腰の曲がったおばあさんでも大丈夫。たいした傾斜もなく9時25分、木のベンチが設置された観覧所に到着。

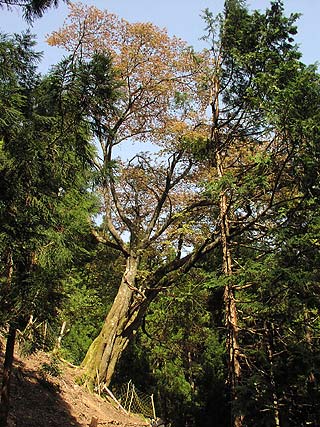

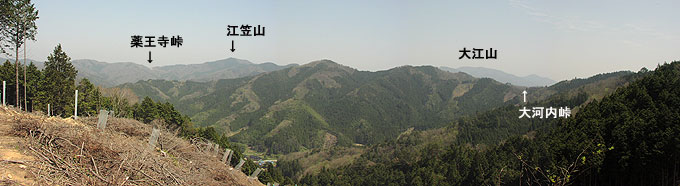

樹高約20m、幹周り4.84m、樹齢は約200年と案内板には書かれています。 写真でもなんとなく感じられますが2本の木が合体して1本になっているそうです。 ベンチに座ると 真っ正面に見えるようになっています。残念ながら花はほとんど落ちてしまって葉桜の状態でしたが 噂に違わぬ巨木でした。先ほどの樹木医が施したのか、太い幹の下部には栄養剤のアンプル?が 突き刺さっている。さらに雨水が窪みに溜まって木が腐らないように排水の仕掛けもあったりする。 せっかく200年生きてきたのだからこうやって手入れをしてあげて、もっと長生きしてほしいものです。 下の方がわいわいがやがやと騒がしくなってきました。どうやら村人達が登ってきたようです。 観覧所は狭いので多くの人ははみ出してしまうでしょう。このまま下山してしまうと単なる お散歩で終わってしまいます。ここは一つこの上にある伊吹山の山頂へ登ってみることにしましょう。 道はありませんが、下草のない斜面を登っていけばやがて気持ちよい雑木の林となり そのまま頂上に着きました。標高452m、三角点なし、9時50分。展望はありません。 (家で再確認すると452Pには至らずで、横にあるCa.460を頂上と勘違いしていました) 下の方から拡声器で桜を説明している声が風に乗って聞こえてきます。 ここから南東へ向かうと但東町と福知山市の境界尾根になり、そのまま東に600mほど 行くと旧登尾峠へと続くはずです。 歩き始めてすぐに大きな道と合流する。地形図にある点線の道のようです。木々が徐々に 道に浸食してきていますが、昔はすごく広い林道だったようです。左手の下り斜面は すべて植林ですが、右の登り斜面は空の見える明るい雑木林です。気持ちよく歩いていくと 電波塔の管理道と出合いました。

この管理道を上り詰めたピークにある二等三角点『登尾峠』には2002年の10月に 伏見山〜点名【登尾峠】という コースで登っています。今回は赤いルートで境界尾根を歩いて登尾峠まで行きますが、地形図にある点線ルートが どの方向へ下っているか確認するため管理道のガードレールを覗き込んでみると・・・。 真っ暗な杉の林の中に平たい敷地があり、そこにはなにやら石碑もあります。降りていって 確かめてみると『南無妙法蓮華経』とひげ文字の題目が彫られた石柱が二基あり、どちらも 明治の年号であった。建物はまったく残っていませんがどうやらお寺の跡のようです。 下界の小野原方向に道も残っています。こんな所にお寺があったんですねえ・・。 よくよく考えてみると、ここも峠と言っていいのでは?? (妙見寺という名前だけ判りましたが、峠だったかどうかは未確認) 調べるときっと面白い事実が出てきそうですが登尾峠へ向かいます。 下草もほとんどなく快適に尾根は歩けます。すると!!小さな切り通しが 尾根を横切っていました。どちらにも道らしきものが続いています。 これも峠ですよね!! |